Pendant que l’Europe vit ses premiers hivers à 15 °C et des canicules à 40 °C en été, il y a des gens qui vivent dans des maisons où on ne met en marche ni chauffage ni climatisation.

Ce ne sont ni des ermites ni des millionnaires : ce sont des personnes qui ont appliqué à leur maison les principes de la conception bioclimatique.

« Nous avons commis une erreur conceptuelle monumentale en considérant nos maisons comme des bunkers climatisés. » L’auteur de cette phrase est Jean-Pierre Oliva, un pionnier des maisons bioclimatiques depuis les années 1980 et auteur du livre La conception bioclimatique. Des maisons confortables et économes.

Cette phrase résume parfaitement les raisons pour lesquelles nos factures énergétiques explosent alors que nos ancêtres savaient déjà construire des maisons qui avaient besoin de très peu de chauffage.

Le livre de Jean-Pierre Oliva est un livre de référence sur le sujet de la construction bioclimatique. Tous les passionnés d’habitats passifs et économes connaissent son travail.

Dans cet article, je vous résume les idées principales de son livre pour que vous puissiez comprendre les avantages des maisons bioclimatiques et pourquoi elles représentent le futur de l’habitat.

Le paradoxe des maisons modernes : quand la maison devient une boîte hermétique

Nos ancêtres habitaient déjà dans des maisons bioclimatiques ?

Les maisons troglodytes de la Loire, les fermes bretonnes adossées aux falaises, les mas provençaux avec leurs épais murs de pierre, les riads marocains avec leur patio central…

Nos ancêtres n’utilisaient peut-être pas de complexes calculs thermodynamiques, mais ils avaient quelque chose de plus précieux : une connaissance intime de leur climat et des procédés constructifs qui permettaient de se protéger du froid ou de la chaleur.

Comme le souligne Jean-Pierre Oliva, le bioclimatisme n’est pas une invention moderne mais un retour aux sources.

Nos ancêtres savaient instinctivement que la maison devait être pensée comme une interface intelligente entre l’habitant et son environnement, non comme une forteresse isolée du monde extérieur.

Le tournant du 20e siècle : l’énergie devient abondante et pas chère

Jusqu’aux années 1970, comme le rappelle Jean-Marc Jancovici, expert dans le domaine de l’énergie et créateur du bilan carbone, le pétrole coûtait moins cher que l’eau potable dans certains pays. Cette abondance énergétique a profondément transformé notre façon de concevoir l’habitat.

Plus besoin de se battre pour capter la moindre calorie gratuite émise par le soleil, quand on peut chauffer à moindres frais une maison mal isolée.

En prime, le chauffage central généralisé dans les années 1950, puis l’arrivée de la climatisation ont créé ce que Jean-Pierre Oliva appelle une « déconnexion climatique ». Nous avons progressivement perdu la capacité de sentir notre environnement, de comprendre ses rythmes, ses variations. La maison moderne est devenue une machine à maintenir 19 °C en hiver et 25 °C en été, peu importe ce qui se passe dehors.

Nous avons cessé d’observer la course du soleil, les vents dominants, les variations saisonnières. Nos maisons sont devenues des espaces hermétiques, coupés des rythmes naturels.

Face à une nouvelle réalité énergétique, Jean-Pierre Oliva propose une approche radicalement différente : au lieu de subir le climat, pourquoi ne pas le faire travailler pour nous ?

C’est le cœur de sa méthode bioclimatique, qui repose sur trois révolutions conceptuelles.

Les trois révolutions conceptuelles de la maison bioclimatique

Révolution n° 1 : De la « protection contre » à la « collaboration avec»

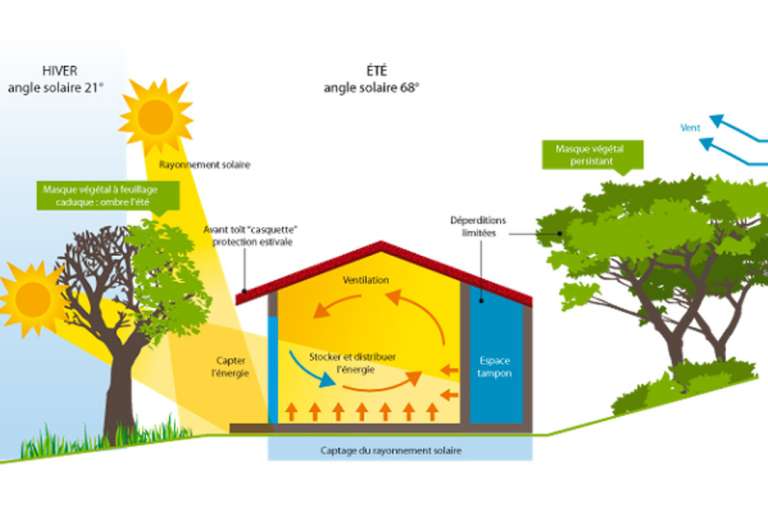

Le concept fondamental de Jean-Pierre Oliva est celui des « profils de moindre résistance ». Au lieu de lutter contre les éléments, la maison bioclimatique les utilise à son avantage.

Cette approche demande une analyse fine du site, une observation des microclimats, une compréhension des cycles naturels. Jean-Pierre Oliva conseille même de passer un an sur un terrain avant de construire, pour observer comment le soleil se déplace, d’où viennent les vents, où stagne l’humidité.

Prenons l’exemple typique d’une maison en Corse. Nombreux sont les propriétaires qui, séduits par une vue magnifique sur la mer, orientent leur grande baie vitrée plein ouest pour profiter du coucher de soleil. Résultat : dès 14 h en été, avec l’effet de serre créé par leur baie vitrée, leur salon devient un four.

Révolution n° 2 : La maison comme organisme vivant

Un concept clé de Jean-Pierre Oliva est celui d’« inertie thermique » et de « déphasage ».

Les matériaux à forte inertie (pierre, terre crue, brique massive) stockent la chaleur le jour pour la restituer la nuit. En été, ils absorbent la fraîcheur nocturne pour la diffuser pendant la journée.

La maison devient un organisme vivant qui régule naturellement sa température.

La ventilation naturelle est un autre élément important. Plutôt que des systèmes mécaniques complexes, on privilégie des ouvertures placées stratégiquement, qui créent des courants d’air naturels. L’air entre frais par le bas, se réchauffe en montant et sort par des ouvertures hautes, créant un effet de tirage naturel.

Les matériaux eux-mêmes deviennent des régulateurs hygrométriques. Le bois, la terre crue, certains isolants naturels absorbent l’humidité excédentaire et la restituent quand l’air devient trop sec, maintenant naturellement un taux d’humidité optimal.

Révolution n° 3 : L’habitant actif, pas passif

C’est peut-être la révolution la plus profonde selon Jean-Pierre Oliva : maison solaire passive, habitants actifs.

Finie la « maison bouton-poussoir » où on ajuste un thermostat et où tout est automatique. L’habitant d’une maison bioclimatique développe des gestes quotidiens adaptés aux saisons.

En hiver, on ouvre les volets côté sud dès les premiers rayons de soleil pour capter la chaleur, on les ferme dès que le soleil disparaît pour conserver cette chaleur. On crée des courants d’air pour ventiler rapidement au moment le plus chaud de la journée.

En été, on ouvre la nuit pour faire entrer la fraîcheur, on ferme et occulte dès que la température extérieure dépasse celle de l’intérieur.

Ces gestes deviennent une forme de rituel en fonction de l’environnement extérieur, une reconnexion profonde avec notre milieu. Loin d’être contraignants, ils créent une relation intime et consciente avec notre habitat.

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le confort thermique est une question beaucoup plus complexe que la simple température de l’air. Jean-Pierre Oliva insiste sur trois facteurs essentiels : l’humidité, la circulation de l’air et le rayonnement des parois.

Cela explique pourquoi on peut se sentir bien à 19 °C dans une maison bioclimatique alors qu’on grelotte à 21 °C dans un logement conventionnel. Les murs de masse thermique diffusent une chaleur douce, l’air n’est ni trop sec ni trop humide, et la circulation naturelle évite les sensations de courants d’air désagréables.

Pourquoi les habitats bioclimatiques ont-ils autant de succès aujourd’hui ?

La convergence des crises

L’engouement actuel pour les maisons bioclimatiques n’est pas un hasard. Il résulte de la convergence de plusieurs crises qui rendent cette approche nécessaire.

La crise énergétique post-covid a été un électrochoc. Beaucoup ont pris conscience de leur dépendance totale aux énergies fossiles. Les factures de chauffage ont doublé, voire triplé, rendant soudain visibles les défauts de conception de certaines maisons.

On notera également que la crise climatique se manifeste par des événements extrêmes de plus en plus fréquents. Les canicules des derniers étés ont révélé la vulnérabilité de nos logements mal pensés, transformés en fours pendant l’été.

Le phénomène des « néo-bâtisseurs »

Une nouvelle génération émerge : des personnes sans aucune expérience en construction décident de se former pour construire leur habitat passif et écologique.

Ces « néo-bâtisseurs » ne ressemblent plus aux « autoconstructeurs » des années 1970. Ils documentent leur démarche sur les réseaux sociaux, partagent leurs plans sur des forums spécialisés, organisent des chantiers participatifs… Il est donc beaucoup plus facile aujourd’hui d’avoir accès aux bonnes pratiques, concernant les habitats bioclimatiques.

Des exemples concrets qui séduisent

Des témoignages se multiplient et inspirent toute une génération, vous pouvez par exemple retrouver sur notre site :

- L’Earthship en Dordogne. Un couple construit une maison, autonome à 80 %, qui maintient 20 °C en hiver sans chauffage principal. Coût total : 150 000 € pour 120 m² habitables.

- La maison bois-paille en Savoie. Autoconstruite en 2 ans, cette habitation consomme seulement 400 € d’électricité par an pour tous ses besoins énergétiques.

- Le mas provençal rénové. Après l’ajout de 30 cm d’isolation en botte de paille et la création d’un puits canadien, cette maison de 1890 ne nécessite plus que 3 stères de bois par an pour le chauffage.

Et au-delà des économies réalisées, c’est la qualité de vie qui séduit.

Au-delà des stéréotypes : de quoi parle-t-on vraiment ?

La maison terre-paille-bois de Julien et Sarah

En Charente-Maritime, la maison autoconstruite de Julien et Sarah (124 m²) illustre magistralement les principes bioclimatiques de Jean-Pierre Oliva.

La structure, bâtie sur pilotis vissés pour préserver les racines des arbres environnants, présente des murs isolés en bottes de paille de 45 cm d’épaisseur et protégés par des enduits en terre argileuse. Ces matériaux créent un « déphasage thermique » de 12 heures, exactement ce que préconise Oliva pour stocker la chaleur diurne et la restituer la nuit.

« On n’a jamais dépassé 26 °C à l’intérieur, même lors des canicules de 2022 », explique Julien.

L’orientation sud-ouest maximise les apports solaires hivernaux grâce à une grande casquette aux dimensions calculées qui protège en été tout en laissant entrer le soleil quand il est bas. Les murs d’adobe (32 tonnes d’argile récupérée du voisin) assurent la masse thermique nécessaire pour la régulation de température.

Total de l’investissement : environ 200 000 euros pour une autoconstruction de 2 ans et demi, avec l’aide de 70 bénévoles en chantiers participatifs.

En finir avec 3 idées reçues sur les maisons bioclimatiques

Premièrement, une maison bioclimatique n’est pas une cabane rustique perdue dans la forêt. Elle peut être urbaine, contemporaine, élégante.

Ce n’est pas non plus nécessairement une autoconstruction. De plus en plus d’architectes et d’artisans sont formés à ces approches. Les entreprises de construction commencent à intégrer ces principes dans leur offre standard.

Enfin, contrairement à une idée répandue, une maison bioclimatique n’est pas forcément plus chère à construire. Les économies réalisées sur les systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation mécanique compensent largement le surcoût éventuel des matériaux ou de la conception.

Plus qu’un concept architectural, la maison bioclimatique est un art de vivre

Pour Jean-Pierre Oliva, une maison bioclimatique est avant tout « un dialogue permanent avec notre environnement immédiat ».

C’est une stratégie d’adaptation plutôt qu’une technologie. Elle repose sur trois piliers : l’observation, l’intelligence conceptuelle et la simplicité d’usage.

Vivre de façon bioclimatique, c’est renouer avec une conscience des rythmes naturels que notre mode de vie moderne nous avait fait perdre. C’est redécouvrir le plaisir de sentir les saisons, de comprendre son environnement et de vivre en harmonie avec lui plutôt que de le subir.

C’est aussi une démarche profondément écologique qui va au-delà de la simple réduction de consommation énergétique. En utilisant des matériaux locaux, en valorisant les savoir-faire régionaux, en minimisant la complexité technique, elle propose un modèle de construction soutenable et désirable.

Vers une nouvelle culture de l’habitat

Le retour du bioclimatisme est le signe d’une évolution profonde de notre rapport au logement. Il s’inscrit dans une démarche plus large de résilience, d’autonomie, de reconnexion avec notre environnement.

Jean-Pierre Oliva avait raison dès les années 1980 quand il prônait de vivre avec les rythmes naturels.

Quarante ans plus tard, cette vision n’est plus utopique mais pragmatiquement nécessaire.

Face aux défis climatiques et énergétiques qui nous attendent, la maison bioclimatique n’est plus une alternative marginale mais un modèle d’avenir.

Mais surtout, commencez par observer. Observez comment le soleil entre dans votre logement actuel, évaluez les variations de température à l’intérieur quand vous ne chauffez pas. Cette première étape de reconnexion avec votre environnement est déjà un acte bioclimatique en soi.

Pour aller plus loin

Habitat alternatif : quel enduit écologique et naturel pour ma maison ?

Quelles sont les techniques de construction en terre crue ?

Habitation écologique autonome : législation sur l’assainissement individuel

Vous avez un projet de vie nomade et vous aimeriez savoir comment vivre sur les routes ? Découvrez notre guide gratuit pour lancer votre activité de créateur freelance.