Lorsque je me suis confrontée à la recherche d’un terrain pour installer ma tiny house, j’ai souvent entendu cette phrase : « il vous suffit de trouver un terrain privé ».

Voilà une idée reçue bien installée !

Le cadre juridique qui réglemente l’installation d’une tiny house est pourtant un peu plus complexe.

Cette confusion vient souvent d’une méconnaissance fondamentale : en France, le droit de l’urbanisme prime sur le droit de propriété. Vous pouvez posséder un terrain, cela ne vous donne pas automatiquement le droit d’y construire ou d’y habiter.

Il ne suffit donc pas de trouver un terrain privé pour pouvoir s’installer. Dès lors que vous souhaitez rester plus de 3 mois par an sur un terrain en habitat léger, il faut normalement demander l’installation en mairie.

Dans les faits, la plupart des habitants de tiny houses ne sont pas déclarés et sont simplement « tolérés » par la mairie.

Pour ceux qui sont locataires de leur terrain, ça reste acceptable. Mais pour ceux qui souhaitent acheter leur terrain et le développer (oui, oui, je m’adresse à toi qui meurs d’envie de planter un beau verger sur ton terrain), ne pas pouvoir obtenir d’autorisation officielle est assez précarisant.

Je partage avec vous, dans cet article, mon retour d’expérience d’installation de ma tiny house et comment j’ai abordé la question avec la mairie.

J’ai commencé les recherches en janvier et je me suis installée seulement en juin. Je suis actuellement installée sur un terrain agricole qu’on me prête. Mais sur le long terme, je souhaite trouver un terrain constructible pour installer ma tiny house de manière plus officielle.

Le flou juridique de la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) qui encadre l’installation en tiny house

Les tiny houses répondent à la même législation que les habitats légers, encadrée par la loi ALUR de 2014. Mais qu’entend-on exactement par « habitat léger » ?

Les habitats légers sont des « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs », caractérisées par trois critères essentiels selon l’article R.111-51 du Code de l’urbanisme :

- Occupées au moins 8 mois par an.

- Sans fondations.

- Facilement et rapidement démontables.

Cette définition englobe les tiny houses, yourtes, roulottes aménagées, et autres constructions mobiles destinées à l’habitation permanente.

Le problème : une loi méconnue et mal appliquée

Le cadre légal existe depuis 2014, mais reste largement méconnu, y compris des mairies censées la faire appliquer.

La loi ALUR a pourtant créé un véritable statut pour ces habitations alternatives, en facilitant notamment l’accès aux zones pastilles pour les habitats mobiles.

Que sont les zones pastilles ?

Les zones pastilles, officiellement appelées STECAL (Secteurs de Taille et de Capacité d’Aménagement Limitées), sont des zones théoriquement non constructibles où l’installation d’habitats mobiles et démontables est autorisée. Elles doivent être indiquées dans les PLU (Plans Locaux d’Urbanisme) des communes.

Mais dans les faits, très peu de mairies ont mis en place ces zones pastilles. Sur les 35 000 communes françaises, seules quelques centaines ont intégré cette possibilité dans leur PLU.

Certaines communes ont certes porté des projets ambitieux de « villages de tiny houses», et nombreuses sont celles qui réfléchissent à intégrer des zones pastilles dans leur prochaine révision de PLU, mais le mouvement reste lent.

Pour une mairie, faire une révision de PLU coûte d’ailleurs très cher et il peut parfois se passer des années entre votre arrivée en tiny house dans un village et le moment où la modification de PLU a lieu.

Les mairies en première ligne d’un casse-tête juridique

C’est in fine aux mairies que revient la responsabilité de délivrer les autorisations, et c’est là que la complexité commence.

Pourquoi les élus se retrouvent-ils démunis ?

Les maires font face à plusieurs défis :

- la méconnaissance de la réglementation (cette fameuse loi ALUR censée simplifier les choses, mais qui en réalité est peu appliquée) ;

- le manque de références (car les mairies qui créent des zones pastilles sont encore pionnières et il existe peu d’exemples concrets à suivre) ;

- la pression administrative (les villages sont souvent intégrés dans des communautés de communes à qui ils rendent des comptes) ;

- la responsabilité pénale (en cas de problème sur un terrain, c’est le maire qui en est tenu pour responsable).

Comprendre les craintes légitimes des mairies

Les élus expriment des inquiétudes fondées qu’il me semble important de comprendre pour avoir une discussion constructive avec eux :

- La cabanisation. Cette crainte du « mitage » du territoire renvoie à la prolifération anarchique d’habitations précaires. Les maires redoutent que l’autorisation d’une tiny house ouvre la voie à une urbanisation sauvage. Au-delà des problèmes esthétiques que cela peut poser, cela peut aussi poser des problèmes sur le plan de la sécurité ; notamment dans les zones inondables ou les zones difficiles d’accès pour les pompiers.

- Les conflits de voisinage. L’arrivée d’habitats différents peut créer des tensions, notamment quand elles s’ajoutent à d’anciens conflits entre habitants ou avec la mairie.

- L’assainissement. La gestion des eaux usées reste un enjeu majeur, particulièrement dans les zones non raccordées au tout-à-l’égout. Même si les tiny houses sont équipées de toilettes sèches, il reste la question du traitement des eaux de vaisselle et de douche. Sur terrains naturel ou agricole, il est souvent impossible de se raccorder à l’assainissement collectif. Pour en savoir plus, découvrez notre article Habitation écologique autonome : législation sur l’assainissement individuel.

La réalité du terrain : où peut-on vraiment installer une tiny house ?

Vos chances d’obtenir une autorisation dépendent avant tout de la catégorie de votre parcelle dans le PLU. Pour connaître cette information, consultez le Géoportail de l’urbanisme, un outil gratuit qui vous apportera des informations précieuses.

Terrain constructible : la voie royale mais coûteuse

En zone constructible (zones U ou AU du PLU), le respect des règles d’urbanisme vous garantit une autorisation beaucoup plus facile.

Attention toutefois : si la mairie est complètement fermée aux habitats légers, elle trouvera toujours un argument réglementaire pour rejeter votre demande. Mais un simple « non » à l’oral ne suffit pas. Les mairies doivent refuser votre DP (demande préalable de travaux) pour une raison précise et justifiée.

Pour les tiny houses de moins de 20 m², une simple déclaration préalable de travaux suffit. C’est une demande beaucoup moins contraignante que le permis de construire.

Terrain agricole : naviguer dans la zone grise

C’est ici que la situation se complique. Les terrains agricoles obéissent à des règles spécifiques qui distinguent nettement les exploitants agricoles des autres porteurs de projets.

Si vous êtes agriculteur et que votre tiny house est liée à votre activité (gardiennage, surveillance des cultures), vos chances d’autorisation augmentent considérablement.

En revanche, si vous n’êtes pas agriculteur, vos chances d’obtenir une autorisation officielle et définitive sont quasi nulles. La règle est claire : les terrains agricoles sont destinés à l’agriculture.

Dans les faits, une tolérance existe pour les non-agriculteurs sur terrain agricole. Vous n’obtiendrez pas d’autorisation officielle, mais vous pourrez être toléré par la mairie. C’est actuellement mon cas et cela me permet d’avoir une solution temporaire en attendant de trouver un terrain constructible.

Enfin, il est important de distinguer, d’une part, les terrains agricoles et, d’autre part, les terrains agricoles protégés. Ces derniers font l’objet d’une surveillance renforcée et l’installation en tiny house y est encore plus compliquée : sur terrains agricoles protégés aucun bâtiment (même agricole) ne peut être construit.

Le terrain avec maison existante

Cette configuration représente souvent le meilleur compromis. Installer votre tiny house comme « dépendance » d’une habitation principale facilite grandement l’acceptation par les services d’urbanisme.

Idéalement, vous pouvez vous installer sur la partie constructible de la parcelle. Mais même en zone non constructible d’une parcelle comportant déjà une maison, vous serez plus facilement accepté qu’en terrain vierge. Il sera également plus facile de vous relier à l’eau et aux évacuations.

Pour avoir plus d’informations sur les différentes zones du PLU, vous pouvez lire notre article Vivre sur un terrain non constructible : ce que la loi autorise pour les habitats alternatifs

Stratégie en 3 étapes pour maximiser vos chances d’installer votre tiny house

Étape 1 : Identifier les communes ouvertes

Toutes les mairies ne se valent pas face à l’habitat alternatif. Certaines feront de leur mieux pour vous accueillir et d’autres sont complètement fermées à l’idée.

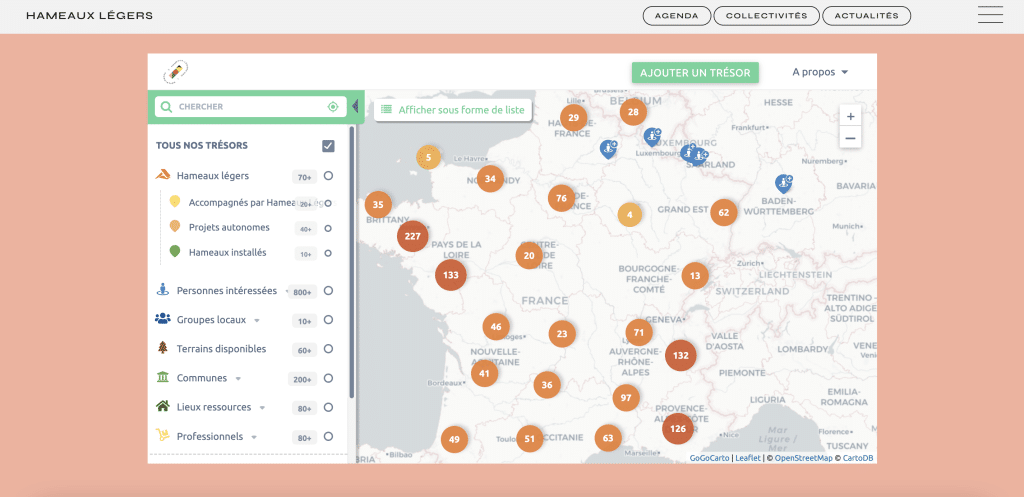

L’association Hameaux Légers tient une cartographie des communes favorables, ressource précieuse pour orienter vos recherches. Vous pouvez accéder à cette carte ici.

Dans les petits villages, je trouve que l’accès aux décideurs est plus facile que dans les agglomérations dotées de services d’urbanisme surchargés et peu enclins à « s’embêter » avec des dossiers atypiques.

Étape 2 : Rencontrer le ou la maire

En ce qui me concerne, voilà comment j’ai procédé :

- Dans une région qui me plaisait, j’ai cherché des villages où il y avait déjà des habitats légers installés. J’ai parlé avec pas mal d’habitants dans plusieurs villages pour connaître les positions de différentes mairies.

- J’ai ensuite cherché quelqu’un prêt à me louer un terrain ou un bout de jardin dans un de ces villages.

- Puis j’ai pris rendez-vous en mairie en précisant que j’avais l’accord du propriétaire pour installer ma tiny house.

- Je n’ai surtout pas cherché à faire les choses « dans le dos » de la mairie, car c’est le meilleur moyen de se faire expulser.

- J’ai plutôt joué la carte de la sincérité en expliquant que je cherchais une solution temporaire en attendant de pouvoir trouver un terrain constructible ou une révision de PLU.

- La mairie m’a proposé un test de 3 mois pour voir comment les choses se passent. Cet engagement moins contraignant rassure les élus et vous permet de faire vos preuves. Si tout se passe bien, l’autorisation sera souvent prolongée tacitement.

Étape 3 : Monter un projet en concertation avec la mairie

Si vous souhaitez devenir propriétaire d’un terrain ou obtenir une installation pérenne, la co-construction avec la mairie devient indispensable. Certains projets réussis sont nés de cette collaboration, où la commune accompagne le porteur de projet dans la recherche de solutions réglementaires.

Vers un habitat alternatif respectueux du cadre collectif

L’engouement pour les tiny houses traduit une aspiration légitime à habiter autrement, de manière plus écologique et économique. Mais cette révolution de l’habitat ne peut se faire en opposition avec les règles collectives.

Le défi est double : faire évoluer les mentalités et la réglementation, tout en respectant l’équilibre des territoires et les préoccupations légitimes des élus locaux.

De plus en plus de communes intègrent l’habitat léger dans leur stratégie de développement. Villages en voie de désertification, communes soucieuses d’attirer de jeunes familles, territoires engagés dans la transition écologique, contraintes réglementaires avec le zéro artificialisation nette… Si l’habitat léger reste encore marginal, c’est un mouvement de fond. Bientôt, il sortira de ce flou juridique qui peut transformer l’installation des propriétaires de tiny house en parcours du combattant.

L’habitat en tiny house n’est pas qu’un phénomène de mode : c’est un laboratoire d’expérimentation pour repenser notre manière d’habiter.

Que retenir de tout cela ? Voilà les 5 questions qu’on me pose le plus souvent :

- Puis-je installer ma tiny house sur terrain privé ? Ça dépend ! Ce n’est pas une question de droit de la propriété, mais une question de droit de l’urbanisme. Il faut consulter le plan local d’urbanisme.

- Faut-il un permis de construire pour les tiny houses ? Non, pour les habitations de moins de 20 m2, une déclaration préalable de travaux suffit.

- Quelle est la réglementation pour les tiny houses ? C’est la loi Alur qui encadre ce type d’habitat.

- Que faire à la suite d’un refus de la mairie pour une tiny house ? Ce refus ne doit pas être un simple « non » à l’oral, mais un refus justifié en fonction du droit de l’urbanisme et à partir des éléments de votre demande préalable de travaux.

- Puis-je installer ma tiny house sur terrain agricole ? Oui, si vous êtes exploitant agricole et que cela est justifié. Vous devez quand même demander l’autorisation en mairie. Si vous n’êtes pas agriculteur, vous pourrez être toléré, mais il y a très peu de chances que vous obteniez une autorisation officielle.

Checklist avant de vous lancer :

- Identifiez une commune ouverte via la cartographie Hameaux Légers et en discutant avec habitants et associations sur le terrain.

- Trouvez un terrain avec l’accord du propriétaire.

- Prenez rendez-vous en mairie avant toute installation.

- Proposez une période d’essai de 3 mois.

- Documentez votre projet pour rassurer les élus et construisez le projet en concertation avec eux si vous souhaitez acheter un terrain.

Pour aller plus loin

Quel est le prix d’une tiny house ? Je partage avec vous mon expérience après 21 mois de projet

Habitation écologique autonome : législation sur l’assainissement individuel

Vous avez un projet de vie alternative et vous aimeriez vivre d’une activité créative ? Découvrez notre atelier gratuit pour lancer votre activité de créateur freelance.